课程简介

课程名称:《中医基础理论》

课程类型:专业教育课程

课程负责人:尚晓玲

授课对象:中医学专业

开课单位:基础学院

课程思政建设总体设计情况

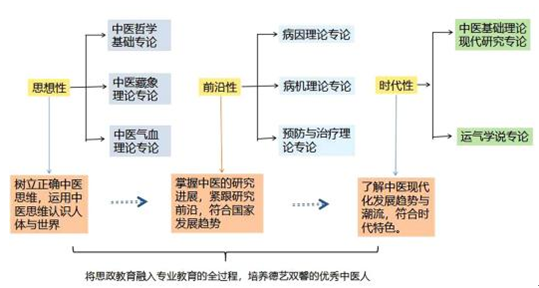

1.以落实立德树人为建设方向,以设计《中医基础理论》课程思政教学体系为建设重点

长春中医药大学属于中医药特色的应用研究型医药类院校,中医学专业是省一流专业,《中医基础理论》课程是中医学、针灸推拿学、中西医结合等专业的基石课。为更好的培养具有创新精神和实践能力的应用型、研究型复合人才,本课程的课程思政建设方向以落实立德树人为重点任务,立足本校学情分析,以服务需求为导向,以新医科建设为抓手,科学设计课程思政教学体系,实现全面提高人才培养质量的目标。

2.以培养具有扎实中医基础理论、灵活中医辨析思维、高尚中医人文情怀的中医药人才为建设目标

(1)通过挖掘藏象学说、精气血津液与精神以及经络学说等章节的思政元素,让学生明确中医研究理念、方法与现代科学主流模式有较大的差别,正是这种区别,奠定了中医的文化地位及医疗优势。在反复夯实中医基础理论知识的同时,不断渗透融入思政精髓,达到润物无声的育人效果。

(2)通过挖掘绪论、整体观念、阴阳学说等思政元素,有助于学生建立传统中医哲学思维模式,形成灵活辨析思维。

(3)通过挖掘病因学说、病机学说、防治思想等思政元素,学生能掌握中医病机分析的复杂性、逻辑性、矛盾性特点,以坚定《中医基础理论》在中医学中的重要地位和作用。对此课程的把握程度可影响未来医术的精湛与否与社会价值的发挥程度,坚定救死扶伤与无私广博的中医人文情怀。

3.课程思政的内容设计

根据《中医基础理论》教材的十个章节,确定53个知识链条,211个知识点,28个思政元素点。

(1)绪论包括2个知识链条,17个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在整体观念、辨证论治。通过2个思政案例,1项思政活动(诵读大医精诚)完成。

(2)精气阴阳五行学说包括6个知识链条,22个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在阴阳五行学说的基本内容上,通过3个思政案例,1项思政活动(五运六气示教馆)完成。

(3)藏象学说包括8个知识链条,39个知识点,共挖掘3个思政元素点,1项思政活动(跟诊)。课程思政设计重点放在五脏六腑的生理功能、生理联系及生理特性上,通过3个思政案例完成。

(4)气血津液精神包括6个知识链条,24个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在气血关系、物质与功能上,通过3个思政案例完成。

(5)经络学说包括5个知识链条,16个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在经络的功能上,通过3个思政案例完成。

(6)体质学说包括3个知识链条,8个知识点,共挖掘2个思政元素点。课程思政设计重点放在体质形成的因素上,通过2个思政案例,1项思政活动(学习通体质判定调查)完成。

(7)病因学说包括10个知识链条,33个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在病因致病的特点上,使学生在掌握病因基本知识的基础上,通过3个思政案例,1项思政活动(跟诊)完成。

(8)病机学说包括6个知识链条,28个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在病机结构分层上,通过3个思政案例,1项思政活动(读书汇报)完成。

(9)防治原则包括2个知识链条,10个知识点,共挖掘3个思政元素点。课程思政设计重点放在中医治未病的优势上,通过3个思政案例完成。

(10)养生包括2个知识链条,3个知识点,共挖掘2个思政元素点。课程思政设计重点放在养生原则上,通过2个思政案例,1项思政活动(大学生上讲台)完成。

课程思政教学实践情况

在二维四阶教学模式的基础上,以课堂讲授为主,师生研讨、实践实训为辅

助,配合课程思政案例,形成人、课、模式三位一体的立体化格局,达到以人 (教师,学生)为本,立德树人的教学目标。

1.课程思政内容分布

章节 |

知识点名称 |

思政元素 (举例) |

教学方法 |

绪论 |

1.整体观念的概念 2.整体观念的内容 3.病、证、症的概念和关系 4.辨证论治的概念 5.同病异治和异病同30治 |

整体观念 |

案例法、诵读《大医精诚》 |

第五章 经络 |

1.经络的基本概念 2.经络系统的组成 3.十二经脉的走向规律 4.十二经脉的交接规律 5.十二经脉的分布规律 …… 12.别络的概念、特点和生理机能13.经筋的概念、特点和生理机能14.皮部的概念和应用 15.经络的生理功能 16.经络学说的应用 |

经络感应传导的作用 |

案例法 |

第六章 体质 |

1.体质的概念 2.体质的构成 3.体质的特点 4.体质与脏腑精气血津液的关系5.影响体质的因素 6.体质与病因病机 7.体质与诊治 8.体质与养生 |

体质形成的因素 |

案例法、 调查研究 |

第七章病因与发病 |

1.六淫的概念 2.六淫的共同致病特点 3.六淫各自的性质及致病特点4.风邪的性质及致病特点 5.寒邪的性质及致病特点 …… 35.徐发 36.伏而后发 37.继发 38.合病 39.复发 |

饮食致病的特点 |

案例法、 临床实践 |

第八章 病机 |

1.邪正盛衰与虚实变化 2.邪正盛衰与疾病转归 3.阴阳偏盛 4.阴阳偏衰 5.阴阳互损 …… 18.湿浊内生 19.津伤化燥 20.火热内生 21.疾病传变的形式 22.病性转化 |

阴阳格拒 |

案例法、 读书汇报 |

第九章 防治原则 |

1.治未病的概念 2.未病先防 3.既病防变 4.治则、治法的基本概念 5.正治与反治 6.治标与治本 7.扶正与祛邪 8.调整阴阳 9.调理精气血津液 10.三因制宜 |

未病先防 |

案例法 |

第十章 养生 |

1.养生的原则与方法 2.生命的寿夭规律 3.决定寿夭的基本因素 |

强脾益肾 |

案例法、 经验分享 |

2.课程思政资源来源

3.课程思政教学设计

《中医基础理论》课程思政设计分为“两个维度”“四个阶段”“两个维度”即研究性、开放性;“四个阶段”的设计分别是:第一个阶段、第二阶段以知识传授为主,运用启发式、讨论式、案例式教学法,结合数字虚拟现实技术的教学手段,将中医哲学观形象地呈现出来,渗透价值导向与思辨引领;第三阶段以能力培养为目的,运用现场演示法、现场教学法、课堂讨论法,培养学生自主学习、独立思考、转化知识的能力;第四阶段以价值塑造为目的,运用读书指导法、课堂演示法,鼓励支持学生参与到课堂中来,以实际案例讲授或视频等形式,在学习的过程中树立正确的价值观。

课程评价与成效

1.评价方式

以形成性评价为主,共设置5个考核环节,包括小组讨论、实训心得、读书汇报、教学展演、跟诊体悟等,以观察法评判考核结果。每学期末,开展问卷调查,统计课程思政渗透成效。

校内外同行评价情况

①校内督导组听课后评教效果均为优秀。

②《中医基础理论》课程获批校级首批课程思政示范课。

③教学团队负责人被评首届校级课程思政教学名师。

④教学团队被评首届校级课程思政优秀教学团队。

⑤《中国教育报》整版报道《中医基础理论》课程思政教学改革情况;《光

明日报》报道了课程思政建设情况。

⑥《长春中医药大学学报》对课程负责人做了专访。

学生评价情况

①既往问卷调查结果显示,对《中医基础理论》课程思政建设情况满意程度在90%以上。

②教学系统中,学生对团队教师的教学评分均在95分以上。

(1)思政元素挖掘及案例编写情况

根据教材《中医基础理论》教材的十个章节,确定53个知识链条,211个知识点,28个思政元素点。其中绪论的学习使学生在整体观念中学会用整体观去分析问题,与时俱进;在辨证论治中看到中医思维的灵活性、个性化特点;阴阳五行学说的学习使学生在阴阳的相互关系中发现中医哲学与马克思主义哲学的关联、发现事物对立统一的属性;在五行的生克制化的平衡中,学会运用处理复杂因素的协调制衡关系,以适应生活及职业中面临的困境;藏象学说的学习使学生在掌握中医学对脏腑认知特点的基础上,学会“以象测脏”的方法,建立由表知里、由里及表的意象思维;气血津液精神的学习使学生在掌握气血关系的基础上,将物质和功能的理念引入人生规划,有舍才有得,塑造健康生活;经络学说的学习使学生在掌握各经络组成部分功能的基础上,认识到针灸治疗效果的神奇,促进学生产生对民族医药的信任,并产生自豪感,以坚定职业信念;体质学说的学习使学生在掌握体质相关理论的基础上,学会偏颇体质的养生保健、学会辨体论治并且通过体质分析性格特点,用以生活中加强与人交往策略,促进人格自信;病因学说的学习使学生在掌握病因基本知识的基础上,精准判断其在疾病发生中的先后、主次逻辑关系,以学会因果推理的思维模式,广泛应用于临床实践及生活学习中;病机学说的学习使学生在掌握病机要点分析的基础上,深刻认识其在临床治疗中疗效的确定性和稳定性;养生的学习使学生上讲台分享养生经验,在掌握中医养生原则的基础上,学会构建强脾益肾的健康生活模式。

(2)教材编写及获奖情况

①编写教辅教材《中医基础理论课程思政教学读本》。

②《中医基础理论》获批校级课程思政示范课建设项目。

③荣获校级《中医基础理论》课程思政示范课优秀教学设计。

④《中医基础理论》被评定为长春中医药大学首批课程思政示范课程。

⑤《中医养生学》被评定为长春中医药大学第二批课程思政示范课,《中医体质学》申报了第三批学校课程思政示范课。

⑥本团队荣获长春中医药大学首届课程思政优秀团队。

⑦《中医基础理论》课程思政案例设计获得校级“课程思政案例设计大赛”一等奖。

⑧《中医基础理论》的线上授课获得长春中医药大学优秀线上教学展示三等奖。

(3)交流情况

①向全校教师介绍课程思政经验:“中医基础理论课程探索”。

②进行“同行课堂”经验分享1次。

③分别在《中国教育报》、《光明日报》、《长春中医药大学学报》报道本团队课程思政建设情况。

④共发表课程思政相关教学论文19篇。

(4)示范辐射

①组织学生参加中医药进入中小学的教学实践实训,课程思政教学外延至中小学。

②组织带领学生到吉林省长春、吉林、白山、四平、通化、辽源等地区进行体质调查与义诊。

③2019、2020年度本团队所教授的大一学生中超过35%的人积极报名参加本校杏林青马工程,进一步学习政治思想理论。

课程特色与创新

特色1:将二维四阶教学模式与课程思政教学改革相结合,形成立体化育人模式。

特色2:将中医传统文化、中医哲学体系、中医藏象病机治则有机结合课程思政元素,形成中医基础理论课程思政教学体系。

特色3:以《中医基础理论》课程为载体,以“入门-实训-技能-思辨”递进式能力提升教学设计为路径,充分融入理想信念、敬佑生命、大爱无疆、伦理道德等思政元素,构建全员全程全方位育人大格局。

亮点1:编写教辅教材《中医基础理论课程思政教学读本》。

亮点2:将知识碎片与虚拟现实技术相结合,打造《中医基础理论》课程思政网络平台。

创新1:建立理论授课+自主学习+小组讨论+实践训练的混合教学模式,开展合作共享式教学活动,使课程功能从仅是传递知识,转为掌握学习方法,培养了自主学习意识和能力,塑造正确积极的价值观。

创新2:自制知识碎片化短视频、开展五运六气示教馆的实训参观及跟诊教

学,实现线下与线上、理论与实践、课内与课外有机结合。

创新3:虚拟现实教学技术与传统课堂教学相结合,团队建设与教材建设相结

合,实训与讨论相结合,形成“三结合”的育人协同效应。

举例:

课程建设计划

建设计划:

1.进一步完善课程思政教学案例,补充8-10个思政案例。

2.发表课程思政教学论文3-5篇。

3.举办《中医基础理论》课程思政研讨会1次。

4.组织团队成员参加课程思政教学培训5-10次。

5.组织团队成员申报课程思政教研立项2-3项。

6.将团队编写的《中医基础理论课程思政教学读本》广泛应用于本科教学中。

7.虚拟现实技术打造《中医基础理论》课程思政网络平台。

解决问题:

1.针对人才培养方案,修订教学大纲,补充课程思政教学目标及内容,坚决防止出现专业思政“两层皮”的现象。

2.针对办学目标,补充实训内容,编写实训案例教材,解决动手能力差,理论与实践相脱节的教学状态,达到“知行合一”的教学效果,完成本校培养应用型研究型复合人才的目标。

改进措施:

1.进一步加强中医基础教研室网络教学平台的建设,丰富网络教学资源,加强网络教学平台的管理和应用,使“线上线下混合教学模式”发挥出更好的作用。

2.通过虚拟现实技术,积极打造中医基础虚拟仿真教学平台,并应用于实训教学中。进一步深入教学改革,继续加强课程思政建设,通过课程承载思政、思政融于课程,全面提升教师教育思想格局。

保障措施:

1.基础医学院是本校重点教学单位,每年度都举办多次教学培训,为本团队师资水平提供教学理论支持。

2.本校有现代教育技术中心,为虚拟现实技术教学手段及网络平台建设和应用提供技术支持与保障。